安曇野の宿場町

穂高宿

千国街道は、北に日本海から南に松本城下を結ぶ旧街道で、穂高宿は千国街道の宿場でした。

戦国時代に、穂高宿は一町半(4,500坪)程度の町並みでしたが、江戸時代に北へ拡大し、三町(9,000坪)ほどの規模となりました。街道を挟んで西側南半が保高町村、西側北半と東側が等々力町村に属していました。穂高神社の大門付近が宿場の入り口にあたり、宿場の中央を矢原堰が貫流しています。

穂高神社の大門

本陣等々力家

等々力家は、安曇野のかつての大庄屋。松本藩主がこの辺りへ狩りなどに来た時に滞在していたため「本陣」と呼ばれています。

長野県安曇野市穂高等々力2945

安曇野市指定文化財 平成20年10月29日登録

建物 江戸後期

平屋建、切妻造、桟瓦葺

桁行33.82m、梁間4.65m

成相新田宿

長野県安曇野市豊科成相

成相新田宿は千国街道の宿場町で、江戸初期、松本藩の命により領内の交通運輸を整備する一環として誕生した宿場です。すでに小集落としてあった南側を成相町村、新たに町割りされた北側の地区を新田町村とし、新田の入植者は松本藩領外からもあったといいます。

現在の街のすがたは大きく変わりましたが、通り沿いの町屋や民家の様子は宿場町であった頃の面影を感じさせてくれます。

安曇野周辺の旧街道

千国街道

千国街道は、信州松本城下と日本海に面した糸魚川とを結ぶ約30里(120km)の旧道で、糸魚川・静岡構造線に沿って続いています。起伏が激しく、海から大町までは、姫川渓谷と最高1,250mに及ぶ峠との行き来を繰り返す難路が続いています。

山国にとって生命線だったこの街道に、大名行列も通らなかったことから、華やかさはありません。

日本海と信州の内陸部とを結ぶ千国街道は、生活物資を運ぶ道で「塩の道」として知られています。戦国時代、上杉謙信が仇敵の武田信玄に「義塩」を送ったのはこの道です。

輸送にかかる日数は、塩が糸魚川から大町まで通常6日、生魚・塩魚を運ぶ最速の「一日追い」は、糸魚川を午後4時に出て翌夕方に大町、松本へは翌々朝に着きました。近世の松本藩は、領内で必要な塩をすべて日本海側からの「北塩」に頼っていました。

北国西脇往還

北国西脇往還は、信濃国に存在した脇往還で、中山道と北国街道を連絡し、松本藩や松代藩、善光寺へ向かう道のひとつとして整備されまして。現在、国土交通省では北国西往還とされています。善光寺街道、善光寺西街道などの別名を持つ。

北国街道

北国街道は、佐渡の金銀の輸送に使われた『金の道』であり、善光寺へ参拝するための『信仰の道』であった。

宿駅などが整備され、五街道に次いで重要視された街道でした。

千曲川に寄り添うように伸び、長野県から新潟県、北陸に至ります(終点については諸説あり)。北陸の大名が参勤交代に使っていたこともあり、行程のここそこに加賀の大名行列にゆかりある話が残ります。

上州街道

上州街道は、北国街道上田から上信国境の鳥居峠に至る脇街道。鳥居峠から先上野(群馬県)に入ると信州街道(長野街道)と名を変え、中山道高崎まで続きます。

保福寺道

松本藩の殿様が松本から保福寺峠を越え、上⽥を経て江⼾に向かう参勤交代のルート「保福寺道」。またの名を「江⼾街道」とも呼ばれていました。江⼾へ運ぶ年貢⽶の物流の拠点でもあり、藩内⼀の規模を持っていたと⾔われています。

安曇野周辺の宿場町

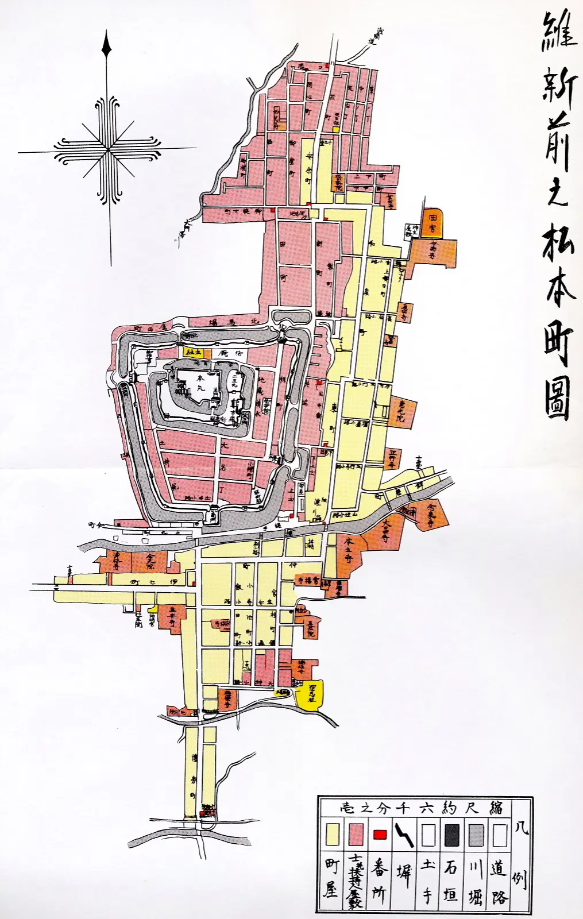

松本宿

松本宿は、城郭を中心に計画された城下町です。

城下町は武家地、町人地、寺社地から成り、概ね武家地は松本城の南を流れる女鳥羽川よりも北側に、町人地は南側と善光寺街道沿いに、寺社地は城下町の東側に配されました。

武家地は主に松本城の東側と北側にあり、一部女鳥羽川の南側にも屋敷地がありました。町人地は女鳥羽川の南側を中心に広がり、善光寺街道沿いの本町・中町・松本城下町の立地東町の親町三町とそれらに付属する枝町十町、更に親町・枝町から分かれる二十四小路から構成されていました。

松本城とその城下町は、周囲から川の集まる扇状地に位置しており、豊富に得られる地下水を利用しながら、城郭や城下町が形成されました。現在でも、歴史的な井戸や城下町の形成過程で設けられた水路が残っており、日常生活で使用されています。

源智の井戸

源智の井戸は、藩主が制札を出し、源智川には川同心が置かれるなど、江戸時代を通じて大切にされてきました。

萬年屋

建築年代 明治19・45年(大火後)

用途 店舗・住宅

所在地 松本市城東2丁目

松本市近代遺産登録年月日 平成28年8月2日

萬年屋は天保3年(1832)創業とされ、天保6年(1835)の松本城下図にも屋号が記されています。萬年屋では蒸した大豆を潰して塊(味噌玉)にした後に仕込む、昔ながらの製法で味噌を醸造し、仕込み水には昭和の終わり頃までは敷地内の井戸水を用いていました。

割烹松本館旧館

建築年代 昭和10年

用途 店舗(懐石料理店)

所在地 松本市丸の内

松本市近代遺産登録年月日 平成28年8月2日

ヒカリヤ ニシ ヒガシ

建築年代 明治20年

用途 店舗(日本料理)

所在地 松本市大手4丁目

松本市近代遺産登録年月日 平成28年8月2日

池上会計事務所

建築年代 安永9年

用途 事務所・住宅

所在地 松本市中央3丁目

松本市近代遺産登録年月日 平成28年8月2日

伊原漆器専門店

建築年代 明治40年以前

用途 店舗

所在地 松本市中央2丁目

松本市近代遺産登録年月日 平成28年8月2日

四賀地区・保福寺宿

四賀(しが)地区は、江⼾時代の北国西脇往還(善光寺街道)、保福寺道が通っており3つの宿場町(保福寺宿、 刈⾕原宿、会⽥宿)が置かれていました。特に保福寺宿は、松本藩の城主が江⼾に参勤交代に⾏くルートで、交通の要所として松本藩随⼀の規模を誇る規模であったといいます。

また四賀地区は、中世には伊勢神宮直轄の領地、江⼾時代には幕府直轄領という稀な背景を持ち、独⾃の⽂化圏が形成されていきました。

明治の初めの廃仏毀釈により、松本藩内でも多くの寺院が破壊されましたが、四賀地区は幕府直轄領だったことから影響を受けずに済み、今も尚中世からの寺社仏閣が多々残っている、歴史情緒溢れる街並みとなっています。

会田村・中川村・錦部(にしきべ)村・五常(ごじょう)村が、1955年に合体して四賀村が成立。4村合体を祝賀する意として、由来しています。

本陣⼩澤家

保福寺宿の本陣である⼩澤家は多くの⽥畑を有し、栄華を誇っていました。いくつもの蔵には⽶が収められ、「⼩澤家の蔵がいつ開くかで、⽶の値段が変わる」と⾔われており、当時の地域経済に与える影響が⼤きかったことが伺えます。

本陣⼩澤家は、保福寺道の旧保福寺宿のほぼ真ん中にあり、参勤交代の⾏き帰りに殿様の休憩に使われていました。その頃の建物は明治41年の家事で全焼してしまいしたが、⼤正2年に昔通り復元したものが現在の建物です。天正11年(1583年)の記録では、⼩澤家は松本地⽅を⽀配していた⼩笠原⽒から屋敷を賜った⼩澤縫殿介の⼦孫。家紋も⼩笠原⽒と同じ「三階菱」です。

Satoyama villa HONJIN 参照>>