安曇野の地震

長野県の地震活動の特徴

長野県に被害を及ぼす地震は、主に陸域の浅い場所で発生する地震と、相模、駿河、南海トラフ沿いで発生する海溝型巨大地震です。

陸域の浅い場所で発生する地震

長野県内では、これまでに浅い場所で被害地震が比較的多く発生してきました。歴史の資料には、762年(M不明)と841年(M6.5以上)に県内に大きな被害を及ぼした地震があったとの記録があります。このうち、762年の地震は、その被害が美濃、飛騨にも及ぶことなどから、糸魚川−静岡構造線断層帯の地質学的調査によって認定された1200年前の活動に該当する可能性があります。

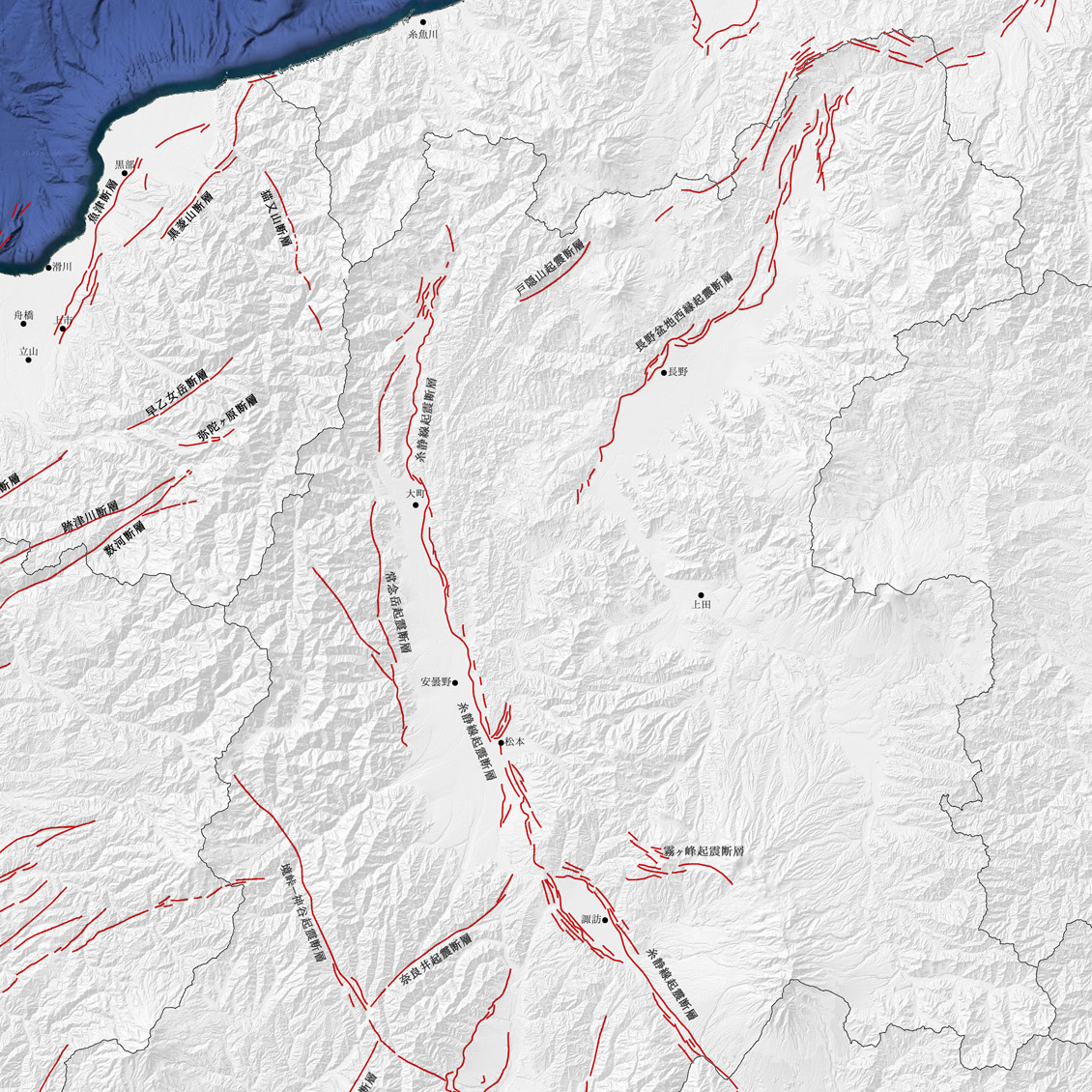

長野県の活断層

長野県の主要な活断層は、県内をほぼ南北に縦断するように糸魚川-静岡構造線断層帯が延びており、諏訪湖付近では伊那谷断層帯が並走しています。諏訪湖付近から南西方向には、境峠・神谷断層帯とその延長上に木曽山脈西縁断層帯が、県北東部には十日町断層帯、長野盆地西縁断層帯(信濃川断層帯)があります。

長野県北部の活断層マップ

起震断層・活動セグメント検索 – 産総研:活断層データベース>>

過去の地震に学ぶ

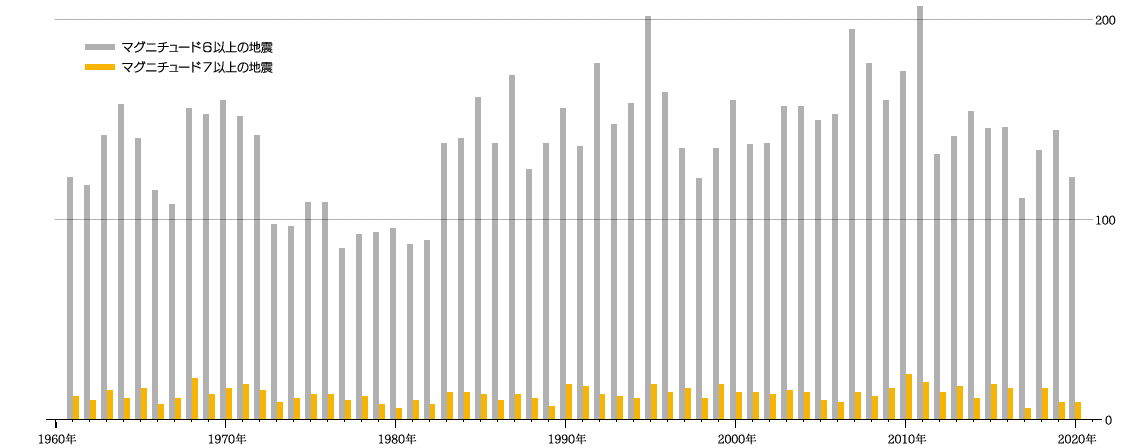

世界では、マグニチュード6.0以上の地震が、1週間に3回発生してます

地球は、大陸プレートが移動しているため、毎日どこかで、常に地震が発生しています。この地震の発生状況について、米国地質調査所のホームページで地震統計が公開されています。過去60年間に発生したマグニチュード6.0以上の地震について、調べてみました。マグニチュード6.0~6.9の大地震は、年平均で約127回。マグニチュード7.0~7.9の巨大地震は、年平均で約13回。マグニチュード8.0を超える超巨大地震は、年1回発生しています。 1961年~2020年の60年間に、マグニチュード6.0以上の地震は、世界中で8,457回発生していますので、平均すると、毎年141回発生しています。実に、1週間に3回のペースになります。

| 年代 | 1961~1970年 | 1971~1980年 | 1981~1990年 | 1991~2000年 | 2001~2010年 | 2011~2020年 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M6.0~M6.9 | 1,232 | 957 | 1,231 | 1,391 | 1,451 | 1,298 | 7,617 |

| M7.0~M7.9 | 133 | 115 | 118 | 144 | 140 | 135 | 791 |

| M8.0以上 | 9 | 5 | 4 | 7 | 13 | 10 | 49 |

| 合計 | 1,374 | 1,077 | 1,353 | 1,542 | 1,604 | 1,443 | 8,457 |

| 年代 | M6.0~M6.9 | M7.0~M7.9 | M8.0以上 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1961~1970年 | 1,232 | 133 | 9 | 1,374 |

| 1971~1980年 | 957 | 115 | 5 | 1,077 |

| 1981~1990年 | 1,231 | 118 | 4 | 1,353 |

| 1991~2000年 | 1,391 | 144 | 7 | 1,542 |

| 2001~2010年 | 1,451 | 140 | 13 | 1,604 |

| 2011~2020年 | 1,298 | 135 | 10 | 1,443 |

| 合計 | 7,617 | 791 | 49 | 8,457 |

日本では、マグニチュード6.0以上の地震が、毎月発生しています 日本では、マグニチュード6.0~6.9の大地震が、年平均で約10回。マグニチュード7.0~7.9の巨大地震が、年平均で約1回。マグニチュード8.0を超える超巨大地震が、20年に1回の割合で発生しています。2011年の東日本大震災は、マグニチュード9.1。2003年の宮城県沖地震 は、マグニチュード8.2。1968年の十勝沖地震は、マグニチュード8.2と記録されています。(マグニチュードの値については、米国地質調査所と日本の気象庁の発表に差異が発生しています) 驚くべきことに、世界で発生しているマグニチュード6.0以上の地震の7.5%が、日本で発生しているのです。1961年~2020年の60年間に、マグニチュード6.0以上の地震は、日本で635回発生しています。年平均で約11回ですから、ほぼ毎月、マグニチュード6.0以上の地震が発生していることになります。

| 年代 | 1961~1970年 | 1971~1980年 | 1981~1990年 | 1991~2000年 | 2001~2010年 | 2011~2020年 | 合計(日本/世界) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M6.0~M6.9 | 123 | 50 | 77 | 93 | 81 | 147 | 572(7.5%) |

| M7.0~M7.9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 | 60(7.6%) |

| M8.0以上 | 1(十勝沖地震) | 0 | 0 | 0 | 1(宮城県沖地震) | 1(東日本大震災) | 3(6.1%) |

| 合計 | 281 | 110 | 166 | 202 | 191 | 315 | 635(7.5%) |

| 年代 | M6.0~M6.9 | M7.0~M7.9 | M8.0以上 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1961~1970年 | 123 | 17 | 1 | 281 |

| 1971~1980年 | 50 | 5 | 0 | 110 |

| 1981~1990年 | 77 | 6 | 0 | 166 |

| 1991~2000年 | 93 | 8 | 0 | 202 |

| 2001~2010年 | 81 | 14 | 1 | 191 |

| 2011~2020年 | 147 | 10 | 1 | 315 |

| 合計 (日本/世界) |

572 (7.5%) |

60 (7.6%) |

3 (6.1%) |

635 (7.5%) |

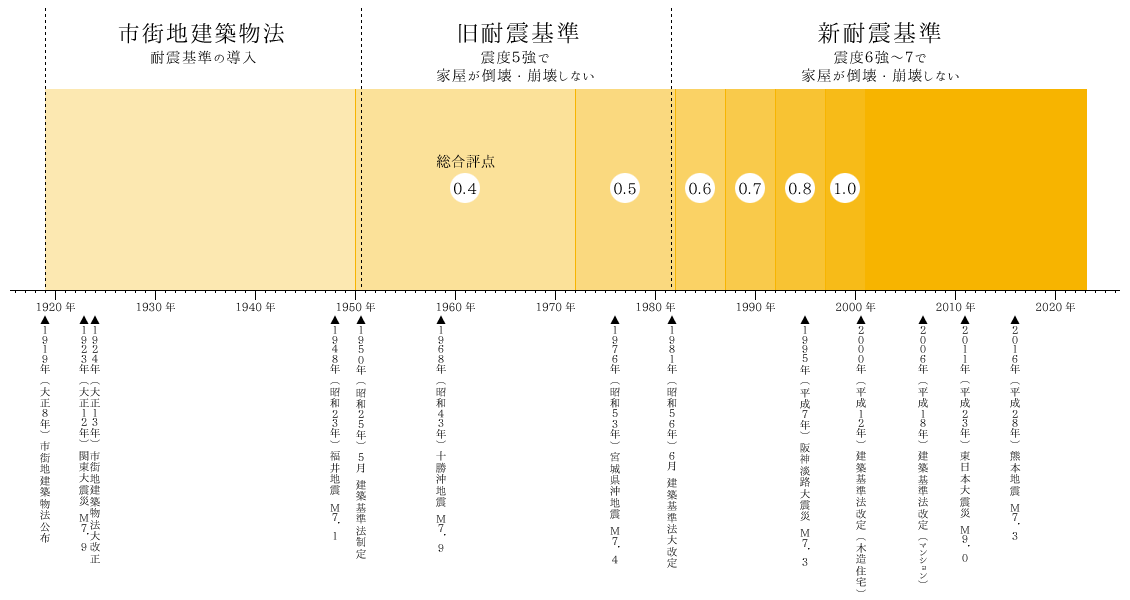

耐震基準

耐震基準とは、建築物の構造が地震に耐えることができるかどうかの指標です。1919年(大正8年)に「市街地建築物法」制定され、木造の建物の耐震基準が規定されました。1923年(大正12年)9月1日の関東大震災が発生し、甚大な被害があったことから、1924年(大正13年)に「市街地建築物法」が大改訂され、木造の柱を太くすることや、鉄筋コンクリート造の耐震基準も規定されました。 図中の〇内数値は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)が16万棟の耐震診断結果から算定した、建築年別の総合評点。

旧耐震基準

「市街地建築物法」が廃止され、昭和25年(1950年)5月24日に「建築基準法」が施行されました。建築基準法は、新たな建物を建築する際に、建築の基準となる諸条件を定めた法律です。この建築基準法において、木造や鉄筋コンクリート造の建物に関する耐震基準が規定され、10年に一度発生すると考えられる中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないようにというものでした。1981年5月まで約30年にわたり運用され、旧耐震基準と呼ばれています。 旧耐震基準では、震度5強よりも大きい大規模の地震動(震度6強~7程度)は、想定されていませんでした。 1978年(昭和53年)に、マグニチュード7.4の宮城県沖地震が発生し、仙台市では最大震度5が観測されました。建物は旧耐震基準で設計されていたため、建物全壊1,377棟、半壊6,123棟、一部破損125,370棟、死者27名、負傷者10,962名という甚大な被害がありました。

新耐震基準

宮城県沖地震をきっかけに、1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法が改正されました。中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない、大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しないようにするという、耐震基準の大改定がありました。この基準は、現在においても引き継がれており、新耐震基準と呼ばれています。

新耐震基準と旧耐震基準の違い

新耐震基準と旧耐震基準の最も大きな違いは、必要とされる壁の量です。旧耐震基準に比べ、新耐震基準は求められる「耐力壁」の量が増えました。耐力壁とは、地震力や風圧力など横方向に建物を押す力に抵抗するための壁です。建物の構造体は、土台・柱・梁であり、建物が自立するために耐えるために必要ですが、地震などによる水平方向の力に対しては、弱く耐えることができません。地震などによる水平方向の力に対して耐えるためには、筋交いであったり、構造用面材を貼ることで構造体を補強する必要があり、この補強された壁のことを「耐力壁」といいます。

さらに強化された2000年基準

1981年の法改正で、「耐力壁」の量を増やす基準が変わり、新耐震基準ができました。この壁の量があれば安全だろうと言われていましたが、安全というのは、あくまで命を守れるだろうということであったが、1995年に阪神淡路大震災が発生し、地震の被害を見た時に、耐力壁の量があっても、地震の被害を受けることがわかっりました。耐力壁の量が足りていても、耐力壁の配置のバランスが悪くてねじれて壊れるという現象が起きました。また、地震力が加わった時に、建物が柱の上や下が抜ける現象が起きました。梁や土台から柱が柱頭・柱脚という柱の上下が抜けて、結局耐力壁が機能しなるという現象が起きました。阪神淡路大震災がきっかけで「壁の配置バランス」と「柱の接合部の強度」についての基準が2000年に追加して設けれました。

耐震等級とは

新耐震の基準で建てられた建物の耐震等級は1として最低の基準になっています。さらに新耐震の1.25倍の基準で建てられた建物の耐震等級は2、新耐震の1.5倍の基準で建てられた建物の耐震等級は3と規定されています。耐震等級3は、最も安全と言えるが、コストは耐震等級1と比べ坪数30~40坪の木造建物の場合、だいたい100万円前後の費用アップと言われています。

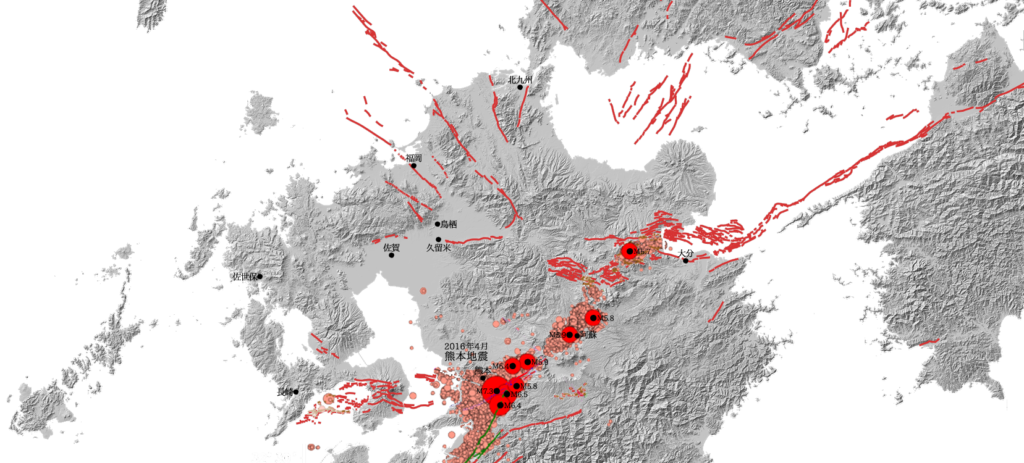

2016年熊本地震

2016年4月に熊本地震が発生しました。震源から約65kmの鳥栖市では、最大震度4が観測されました。 この熊本地震の特徴は、震度7が2回、震度6が5回と、直下型地震が連鎖的に発生したことです。建物の構造は、1回の地震にどれだけ耐えることができるかを前提に、設計されてきました。震度6~7回の揺れを、繰り返し7回も受けることを想定していなかったのです。ここに、人間の知恵が及ばない、自然力の怖さがあります。熊本地震が発生する前は、一般的に市民の間で「熊本では地震が起きない」と言われていたようです。 下記の図は、九州北部の活断層と、2016年4月に発生した熊本地震の発生状況をプロットしたものです。この活断層地図では、熊本は、西日本を横切る長大な断層の連なり「中央構造線」の西端に当たることがよくわかります。

2024年能登半島地震

新耐震基準の建物がなぜ倒壊したのか

2024年1月1日に発生した能登半島地震で、新耐震基準の建物でも倒壊しています。これは、新耐震基準で設計された建物は、1度だけ震度7の地震に耐えるという前提の建物です。耐えるは、健全な状態で耐えるということまでは求めていません。新耐震基準は震度7クラスの地震に「1度だけ耐えられる」という基準です。その後に繰り返し発生する地震には、そもそも耐えることができず、倒れてしまっても、残念ながら現行の新耐震基準の通りということになってしまいます。

地震ダメージの蓄積

熊本地震では震度7が2回きていますが、1回目の震度7で倒れた建物よりも、2回目の震度7で倒れた建物の方が多くなっています。これは、最初の震度7でダメージを受けて耐震性能が低下し、2回目の震度7で倒れ始めたのです。能登半島地震では、旧耐震の建物とはいえ、1回目の震度7でいきなりあれだけの数の建物が倒れるということは考えにくいのですが、過去数年の間に、地震が頻発したため、地震ダメージが蓄積していた可能性が高いと考えられています。

石川県能登地方の地震活動の最大震度別地震回数表

| 月別 | 最大震度別回数 | 震度1以上を観測した回数 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 回数 | 累計 | |

| 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2021年1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 2021年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2021年3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| 2021年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 2021年5月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

| 2021年6月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |

| 2021年7月 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |

| 2021年8月 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 |

| 2021年9月 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 |

| 2021年10月 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 |

| 2021年11月 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 |

| 2021年12月 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 |

| 2022年1月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 |

| 2022年2月 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |

| 2022年3月 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 104 |

| 2022年4月 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 122 |

| 2022年5月 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 137 |

| 2022年6月 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 182 |

| 2022年7月 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 |

| 2022年8月 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201 |

| 2022年9月 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 217 |

| 2022年10月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 227 |

| 2022年11月 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 252 |

| 2022年12月 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 265 |

| 2023年1月 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 277 |

| 2023年2月 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 286 |

| 2023年3月 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 302 |

| 2023年4月 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 312 |

| 2023年5月 | 69 | 35 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121 | 433 |

| 2023年6月 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 449 |

| 2023年7月 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 461 |

| 2023年8月 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 470 |

| 2023年9月 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 483 |

| 2023年10月 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 493 |

| 2023年11月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 498 |

| 2023年12月 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 507 |

断層資料

084-01 かみしろ

神城活動セグメント

所属起震断層名 : 糸静線起震断層

長野県北西部を南北ないし北北西-南南東方向に延びる東側隆起の逆断層.南部は松本盆地の東縁を限る.断層位置は活断層研究会(1991),下川ほか(1995),中田・今泉(2002),池田ほか(2002),都市圏活断層図「白馬岳」,「大町」,「信濃池田」による.

094-01 じょうねんだけ

常念岳活動セグメント

所属起震断層名 : 常念岳起震断層

長野県北西部,飛騨山脈の東麓を北北西-南南東方向に延びる西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「信濃池田」による

083-01 きりがみね

霧ヶ峰活動セグメント

所属起震断層名 : 霧ヶ峰起震断層

長野県東部,霧ヶ峰火山付近を西北西-東南東方向に延びる正断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「諏訪」による.

081-02 ぜんこうじ

善光寺活動セグメント

所属起震断層名 : 長野盆地西縁起震断層

長野県北部,長野盆地の北西縁を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),池田ほか(2002),都市圏活断層図「飯山」,「中野」,「長野」による.

082-01 とがくしやま

戸隠山活動セグメント

所属起震断層名 : 戸隠山起震断層

長野県北部を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991)による.

108-01 いな

伊那活動セグメント

所属起震断層名 : 伊那谷起震断層

長野県南部,木曽山脈の東縁に沿って北北東-南南西方向に延びる西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),池田ほか(2002),都市圏活断層図「伊那」による.

098-01 さかいとうげ

境峠活動セグメント

所属起震断層名 : 境峠-神谷起震断層

長野県西部を北西-南東方向に延びる左横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

114-03 くらもと

倉本活動セグメント

所属起震断層名 : 木曽川起震断層

長野県南西部,木曽山脈の西縁に沿って北北東-南南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

086-01 おおしか

大鹿活動セグメント

所属起震断層名 : 中央構造線(赤石)起震断層

長野県南東部を北北東-南南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991)による

301-02 しもいなりゅうとう

下伊那竜東活動セグメント

所属起震断層名 : 下伊那竜東起震断層

長野県南部を北東-南西方向に延びる南東側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991)による

080-05 ふるみ

古海活動セグメント

所属起震断層名 : 十日町起震断層

新潟県・長野県の県境付近を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.